展期:2025/6/7-6/28

開幕座談會

2025/6/7,14:00-16:00

與談人:楊哲一、楊硯奇

地點:藝站 One Station(香山車站前)

https://www.facebook.com/HsinchuXiangshan/

新竹市香山區中華路五段347巷2弄1號

創作理念

作品拍攝的身影與環境,來自於2008年發起的「邊境童話-小小攝影家的異想世界」兒童攝影公益計畫,此計畫,帶著社會大眾所捐贈的相機,於工作與創作之餘,帶著志工,至台灣及世界各地的偏鄉,引導小朋友進行攝影拍攝與「共同創作」。時間從2008至今,長達10多年。

攝影書所呈現的內容,存在硬碟十多年了,直至疫情期間,意外看到了這些非小朋友拍攝的影象,才確認了它的存在,並有了整理的念頭。是意外的探索;也是探索的意外。

這些影像是怎樣來的?

每次出隊,在帶領團隊的過程中,不但要帶著學生,還得引導志工、關注老師,而這些影像,是殘餘空閒中所拍攝的,有些則是,透過活動過程,無意識拍攝的。自己習慣將小相機掛在手腕上,時不時的,單手拿起機身,按個快門,常常沒看框景窗,就按下快門,進行一個盲拍的過程,所以時常會有過暗、過曝、晃動、模糊的狀況。

當年自己是一個攝影狂熱分子,自己會實驗不同底片的拍攝,也常會嘗試不同的沖洗方式,像是正片負沖、加減感光度沖洗。另外,更多的是上網到處收購,過期與絕版底片,還有各式各樣曝光、壞掉的傻瓜相機,以至於,乍看之下,這些影像的色調,五花八門,什麼奇怪狀況的影像都有,只有內容是一致的,而這樣的影像,卻也讓我,重新對自己過去的影像,產生了好奇。

以「第一人稱」兼「第三人稱」的視角拍攝,影像於這些特殊的地方,產生出一種「存在性」、「公共參與性」、「抵抗性」,是衝突,也神秘。此影像視角,有著高低差,小朋友低,作者高;節奏,總會被突如其來的動作所震驚!小朋友很單純,大人總想太多。

拍攝場景是,台灣的偏區小學、離島暨育幼院等場域,是教育資源相對缺乏的地方,試圖透過兒童拍攝自身所在故鄉,與自己身體的穿越,來討論兒童「身體介入」攝影行為的「荒謬」、「詭譎」、「戲劇感」,是一種帶有童趣的戲謔衝突感。空氣中的凝結感、細碎的呢喃,同時隱喻著教育與環境的批判、社會的斷片、長期被忽略的「邊境」與「地緣政治」設定下的犧牲,是一種台灣本島與離島,在「島嶼連線」中的控訴。

幼小身軀穿梭在台灣的土地上,碰觸著文化與歷史,就像是一個小孩大人般的形象,在成長的過程中,不停止的潛移默化著。這些微小的細節,都是用生命堆疊出來的故事,小朋友的創作過程,參與公共、表達對自我文化的認同與土地的關懷,他們就像是撒下的影像種子,串起台灣每一地方的故事,我只能引導他,無法介入他。

楊哲一

台灣宜蘭, 當代攝影藝術家

現職:台灣兒童攝影藝術推廣學會理事長、TRUEiin初應品牌創辦人

學歷:國立成功大學資源工程所碩士, 國立台北科技大學土木工程系學士

個展:

2025“人與水泥-楊哲一個展”, Slapelis之家, 維爾紐斯, 立陶宛

2025“山水連線-楊哲一個展”,花蓮美術館, 花蓮, 台灣

2025“山水<宜花>-楊哲一個展”, 好地下藝術空間, 花蓮, 台灣

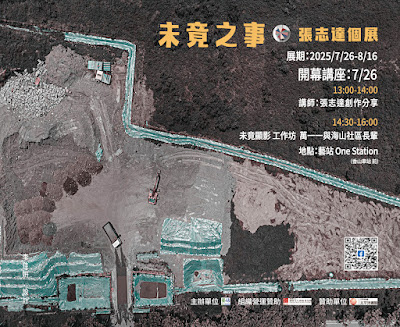

2025“邊境˙童話-楊哲一個展”, 藝站One Station, 新竹, 台灣

2025“邊境˙童話-楊哲一個展”, 山朗藝術空間, 大阪, 日本。

2023“山水跨域-楊哲一個展”, 圖騰攝影藝術空間, 東京, 日本

2020“山水-楊哲一”,台北市立美術館, 台北, 台灣

2018“山水/造山-楊哲一個展”, 清華大學藝術中心, 新竹, 台灣

2016“空城計-楊哲一個展”, KUNSTLERHAUS BETHANIEN, 柏林, 德國

聯展:

2024“《臺灣2+2》攝影展-沒水台灣Taiwan No Water”, 「全景」購物中心, 維爾紐斯, 立陶宛

2021“集美阿爾勒國際攝影季-南方以南”, 鼓浪嶼美術學院, 廈門, 中國

2021“Beginnings, Forever: From the Collection of the Kiyosato Museum of Photographic Arts/Shinnyo-en”, Museum of Photographic Arts(MOPA) , San Diego聖地亞哥, 美國

2020“台北美術獎”, 台北市立美術館, 台北, 台灣

2018“原點˙永遠”, 東京寫真美術館, 東京, 日本

策展:

2025“人與環境-台灣的後山水與人文關懷”, 立陶宛市政廳, 維爾紐斯, 立陶宛

2024“如何命名一棵樹-鄭安東個展”, 初應當代視覺藝術空間, 宜蘭, 台灣

2023“複景-臺灣立陶宛攝影交流展”, 初應當代視覺藝術空間, 宜蘭, 台灣

2022“《乒•乓•乒•乓•往•山•返•水》”, 初應當代視覺藝術空間, 宜蘭, 台灣

2017“搗蛋-台北大巨蛋集體創作展”, 爵士藝廊, 台北, 台灣

2015“TIVAC獎攝影聯展”, 流浪的攝影空間, 台北, 台灣

駐村:

2024浙江省泥美術館

2016德國貝塔寧藝術中心

得獎:

2015 日本清里美術館頒獲社會貢獻獎

2013 TOP20中國當代攝影新銳獎

2012桃源創作獎首獎

典藏:

2013日本清里美術館青年藝術家永久典藏

2013國立高雄美術館永久典藏

2012國立台灣美術館青年藝術家作品永久典藏

徵選:

2025國藝會美術類創作補助入選

2016文化部駐村藝術家入選

2011青舵獎入選

出版:

2025邊境˙童話

2016邊境童話-小小攝影家的異想世界

演講:

已累積超過一百場次,對象分佈全國國高中及大專院校、攝影相關社團、知名企業、社區大學,更曾受邀TED’x tainan演講,反應熱烈

其他:

2015 TIVAC攝影獎評審

2015佛光大學社會系兼任講師

2012誠品專欄作家

主辦單位:藝站跨藝社

組織營運贊助:國藝會

贊助單位:太平洋建設

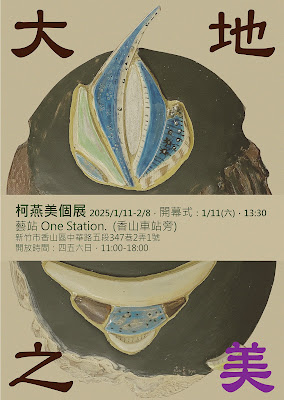

Border Kidsphoto - Yang Che-Yi Solo Exhibition

Exhibition Dates: Sat 7 Jun - Sat 28 Jun 2025

Opening & Artist Talk: Sat 7 Jun, 2pm-4pm

Speakers: Yang Che-Yi,

Location: One Station (next to Hsinchu Xiangshan Station)

Gallery Hours: Thu-Sun 11am-6pm

https://www.facebook.com/onewetland/

about Yang Che-Yi

Contemporary photographic artist, now living in Berlin, has been a badminton player since childhood. He was studying in environmental science after he grown up. In 2006, he withdrew his study because of a serious illness after his trip back from India. He begins to reconsider the meaning of life, then turn to the decision of creating photographic art, writing life in the image with his ideas and inspiration. This work has been selected into the permanent collection of the Japanese Kiyosato Museum of Art. In 2009, he was awarded in the Cloud Gate Dance Theatre Rangers Program, alone to carry out a trip to China for another self wandering journey. He is the most creative and inspire artist among young photographic artists.

Solo Exhibition:

2023“Trans-regional Landscape- Yang Che-Yi Solo Exhibition”, Totem Pole Photo Gallery, Tokyo, Japan.

2021“Shan shui-Yang Che-Yi Solo Exhibition”, Taipei Museum of Arts, Taipei, Taiwan.

2019“Taipei Dome- Yang Che-Yi Solo Exhibition”, Fotoaura Institute of Photography, Tainan, Taiwan.

2018“Shan shui-Yang Che-Yi Solo Exhibition”, National Tsing Hua University Art Space , Hsinchu, Taiwan.

2017“Empty City-Yang Che-Yi Solo Exhibition”, KUNSTLERHAUS BETHANIEN Residency Art Space , Berlin, Germany.

2016“Dream Homes-Yang Che-Yi Photography Exhibition”, Wanderer Photographic Art Space, Taipei, Taiwan.

Non-Solo Exhibition:

2021''Beginnings, Forever: From the Collection of the Kiyosato Museum of Photographic Arts'', Museum of Photographic Arts(MOPA), San Diego, USA.

2021“South of Southern”Jimei-Arles International Photography Festival, Hsiamen, China.

2020“Taipei Art Awards Exhibition ”, Taipei Museum of Arts, Taipei, Taiwan.

2018 “Basically Forever”, Tokyo Museum of Photographic Arts, Tokyo, Japan.

2017“Floating Glimpse of Our Homeland ”, Hsinchu Museum of Arts , Hsinchu, Taiwan.

2017“Taipei Dome Exhibition”, Jazz Art Space, Taipei, Taiwan.

Sponsor:

National Culture and Arts Foundation

Pacific Construction Co., Ltd.